Les expositions virtuelles

Caricature et violence de l'histoire

La Ligue des droits de l'homme, 120 ans d'histoires

Caricature et violence de l'Histoire

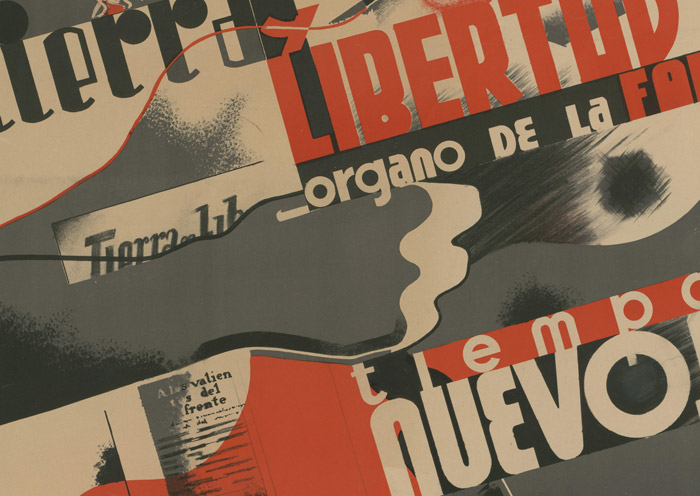

Le terme de caricature s’est imposé en français dans le langage courant, mais il vaudrait mieux parler de satire graphique. Car la caricature, telle qu’on l’entend ici, ne se réduit pas à sa définition initiale apparue en Italie à la Renaissance, et diffusée dans l’atelier des frères Carrache comme “petits portraits chargés” ( ritrattini carichi), exagérant les traits caractéristiques du modèle. Elle ne se limite pas non plus aux formes graphiques associées à la satire de moeurs qu’ont connue les contemporains de Hogarth. La caricature moderne est une invention de la culture médiatique, elle suppose la diffusion multipliée par l’imprimé, vendue sous forme de feuilles volantes ou incluse à l’intérieur d’un journal illustré. Investie en France dès la Révolution d’une mission démocratique, elle en appelle à l’opinion publique, dont elle grossit les débats. Mais, plus généralement, elle est la première manifestation de notre culture de l’image contemporaine : elle a, dès le XIXe siècle, envahi l’imaginaire social, avant d’être concurrencée ou supplantée par les nouveaux médias.

Exposition réalisée avec La contemporaine dans le cadre du programme Histoire du rire moderne (19e-21e siècles) : traditions comiques et culture multi-médiale (HIRIM) du Labex Les passés dans le présent

voir l'exposition

Exposition réalisée avec La contemporaine dans le cadre du programme Histoire du rire moderne (19e-21e siècles) : traditions comiques et culture multi-médiale (HIRIM) du Labex Les passés dans le présent

voir l'exposition

1898 : des citoyens révoltés par l’injustice dont était victime le capitaine Dreyfus décidaient de créer la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen. Ils s’engageaient alors à porter aide et assistance « à toute personne dont la liberté serait menacée ou dont le droit serait violé ».

2018 : la Ligue des droits de l’Homme est aujourd’hui de tous les combats pour la justice, les libertés, les droits civiques et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

L’activité de la Ligue constitue une page d’histoire de la République Française au XXesiècle. L’influence de l’association sur la Déclaration Universelle des droits de l’homme dont on commémore le 70e anniversaire le 10 décembre 2018, a été manifeste.

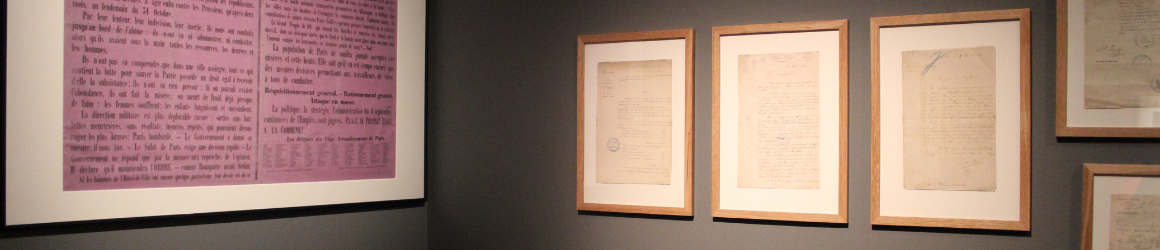

Depuis 2000, les archives de la Ligue des droits de l’Homme sont consultables à Lacontemporaine. L’inventaire du fonds postérieur à 1945 est achevé et ouvre de nouvelles perspectives à la recherche. Des campagnes de numérisation d’archives et de production d’entretiens audiovisuels ont été réalisées à cette occasion.

Elaborée à partir de ce fonds, l’exposition est structurée en quatre parties : « La fondation de la Ligue des droits de l’Homme » rappelle le moment de l’Affaire Dreyfus ; « Les premiers combats de la Ligue des droits de l’homme » retrace l’élargissement de son champ d’action aux droits économiques et sociaux, aux questions internationales, aux droits des femmes ainsi qu’aux luttes des populations colonisées ; « La Ligue, la paix et les guerres» apporte un éclairage sur son rôle dans les relations internationales ; « La Ligue des droits de l’homme aujourd’hui » souligne l’actualité des causes et des combats de l’association.

Conçue par des historiens et destinée à un large public - particulièrement aux collégiens, lycéens et étudiants - l’exposition permet de feuilleter les archives de la Ligue récemment numérisées, de consulter des extraits d’entretiens filmés et donne à voir d’autres richesses en provenance des fonds. Elle présente aussi l’Affaire Dreyfus de Georges Méliès, un des premiers films politiques français, tourné à l’occasion de la révision du procès, l’année de la création de la Ligue.